朝から晩まで仕事や家事に追われ、読書の時間が取れない。

寝る前に「数ページだけ…」と思っても、気づけばスマホを開いて1日が終わっている——そんな経験はありませんか。

文化庁の調査では、日本人の半数以上が1日の読書時間は10分未満という結果が出ています。つまり、ほとんどの人が「読みたいのに読めない」という同じ壁にぶつかっているのです。

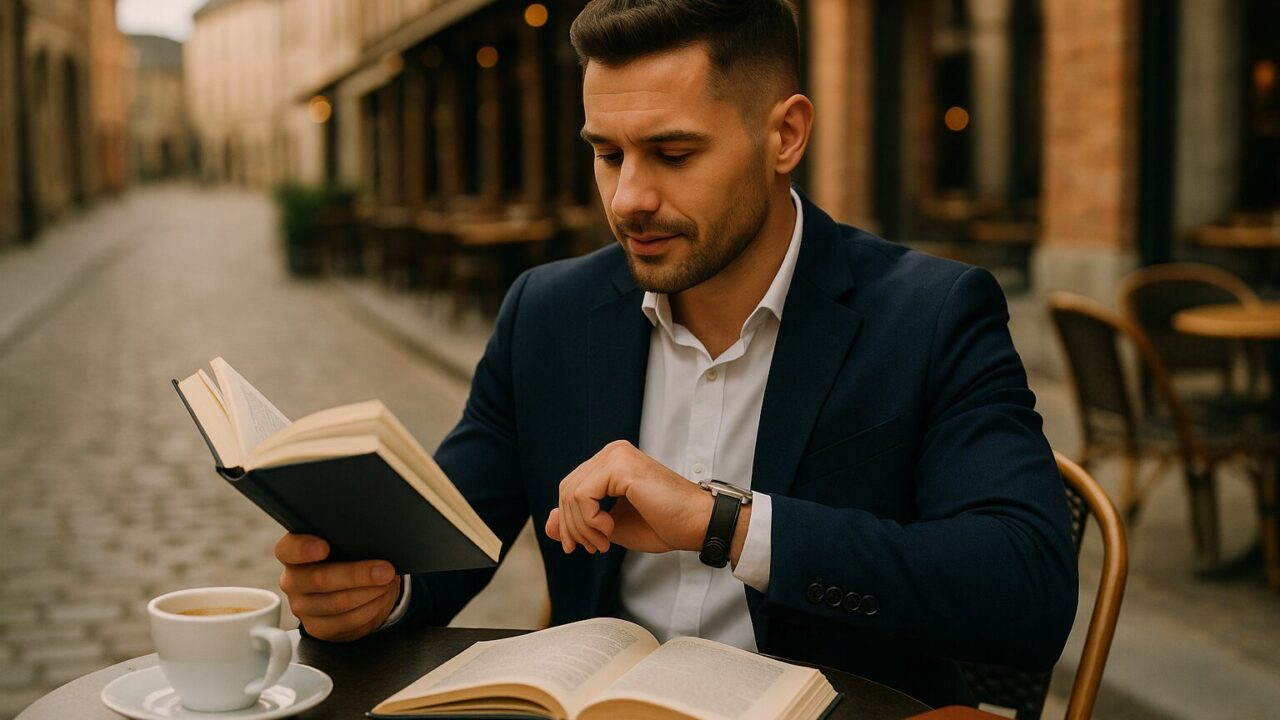

一方で、世界的経営者やトップビジネスパーソンの多くは、1日30分の読書を欠かさず続けています。これは年間182時間、ビジネス書なら約90冊分の知識に相当します。

この記事では、忙しい人でも続けられる「1日30分読書術」を紹介します。読む目的の決め方、短時間で成果を出す拾い読み、朝・夜・移動中の活用法、そして習慣化のコツまで具体的にまとめました。

今日からこの方法を取り入れれば、忙しさに追われながらも知識と自信が着実に積み上がっていく感覚を手にできます。30分の積み重ねが、あなたの思考と行動を確実に進化させます。

忙しい日々にこそ「30分読書」を

仕事に追われ、家に帰れば疲れ果ててスマホを眺めて終わる——そんな日々が続いていませんか。気づけば1週間、本を開いていない。そうして積み重なった時間は、知らぬ間に大きな差になります。実は、1日たった30分の読書が、忙しい人ほど人生を変える武器になるのです。短時間でも、積み重ねれば知識は資産となり、判断力や表現力に直結します。本記事では、なぜ30分読書が忙しい日常に有効なのか、その理由と具体的な効果をお伝えします。今日からの30分が、1年後のあなたの景色を変えます。

忙しい人こそ読書で差がつく理由

時間がない人ほど、効率の良い自己投資が求められます。読書はその最たるもの。わずかな時間で他人の経験や知恵を自分の血肉にできる手段です。SNSやニュースは断片的ですが、1冊の本は著者が何年もかけて得た知見を体系立てて届けてくれます。多くの人が「時間がない」と本を閉じる中、あなたが30分だけでも読み進めれば、その差は静かに広がります。会議での発言が深みを増し、商談での切り返しに説得力が生まれる——それは日々の読書が作り出す力です。

1日30分が年間182時間になる計算

30分×365日=182時間。この時間で、ビジネス書なら90冊以上、小説なら60冊以上を読めます。想像してみてください。1年後、自分の中に90人分の知見が蓄積されている姿を。これは休日にまとめて読むよりも、日々の小さな積み重ねのほうが定着しやすく、実生活に応用しやすいのが特徴です。例えば、営業の現場で昨日読んだフレーズが口をついて出る、家族との会話に新しい話題が増える。そんな変化が、静かにあなたの武器になります。

読書がもたらす3つの効果(知識・思考・表現力)

まずは「知識」。専門書や実用書から得た情報は、仕事の幅を広げ、判断の精度を高めます。次に「思考」。論理的な文章を追うことで、多角的に物事を見る力が養われます。そして「表現力」。良質な文章に触れるほど語彙や文章構造が身につき、会話も文章も洗練されます。これら3つは短期間では得られませんが、30分読書を続ければ確実に積み上がる資産です。そして資産は、ある日ふと、あなたの背中を押す力として現れます。

忙しい人が挫折しやすい読書のやり方

仕事や家事に追われる中、「本を読もう」と意気込んでも、気づけば読書が三日坊主で終わってしまった経験はありませんか?

実は、忙しい人がやりがちな読書法には、共通して“成果が出にくい落とし穴”があります。これらを知らずに続けると、時間も労力もムダになり、「自分には読書習慣は向いていない」と諦めてしまう原因に。

ここでは、特に多い3つの失敗パターンを取り上げ、その背景と避けるべき理由を解説します。

最初から最後まで読もうとして時間切れ

「どうせ読むなら最初から最後まできっちり」と思い、1ページ目から順番に読み進める。これは真面目な人ほどやりがちな落とし穴です。忙しい人は読書時間が断片的になりやすく、途中で中断すると再開のハードルが一気に上がります。結果、最後まで到達できず、積ん読の山が増えるばかり。完読よりも「必要な部分を先に読む」ほうが、実は成果もモチベーションも維持しやすいのです。

読みっぱなしで知識が残らない

読了直後は「勉強になった!」と感じても、数日後には内容をほとんど思い出せない――これは“読みっぱなし”が原因です。脳は、使わない情報を24時間以内にどんどん消去します。忙しい人ほど記録やアウトプットを後回しにしがちですが、それこそが時間を捨てる行為。メモや要約、誰かに話すなど、知識を自分の中で使う工夫が必須です。

選書が感覚任せで質が安定しない

書店やネットで目についた本をその場の気分で購入する――これも挫折の原因になります。気分選びは偶然の発見がある一方で、目的とのズレが大きい本を引く確率も高くなります。忙しい人が「思っていたのと違った…」と感じれば、その時点で読む時間も気力も削がれてしまうもの。読む前にテーマや目的を明確にし、信頼できる推薦やレビューを活用するだけで、読書の満足度は大きく変わります。

これらの落とし穴を避ければ、30分読書でも十分に成果が出せます。では、どうすれば効率よく読書を習慣化できるのか――次で具体的に見ていきましょう。

1日30分で成果を出す読書の進め方【3ステップ】

忙しい毎日でも、「本を読んで自分を高めたい」という思いはあるはず。けれど、読み始めても途中で止まったり、内容が頭に残らないまま閉じてしまった経験はありませんか?ここでは、1日30分でも確実に成果を出すための、シンプルで再現性の高い3ステップを紹介します。手順は単純ですが、続ければ知識が血肉となり、仕事や日常でのアウトプット力が確実に上がります。

ステップ1:読む目的を1行で決める

読書前に、目的を1行だけ書き出します。たとえば「この本から営業の切り返しトークを1つ学ぶ」など。目的が明確だと、読むべき部分と流す部分の区別が瞬時につき、無駄な時間をカットできます。これは通勤電車の中でも、昼休みでも、寝る前でも同じ。目的のない読書は情報の海に溺れるだけですが、目的を1行に絞れば読むべき情報が自然と浮き上がります。

ステップ2:重要箇所だけを拾い読み

本は最初から最後まで読む必要はありません。目次や見出しを使い、目的に合うページだけを拾って読みましょう。たとえば「交渉術」という章だけを重点的に読むなど。こうすることで、30分でも必要な知識を集中的に吸収できます。慣れると「ここは後で使える」という感覚も研ぎ澄まされ、読書が効率化します。

ステップ3:すぐにアウトプットして定着

読んだ内容は24時間以内に外に出すのが鉄則です。SNSに要約を投稿する、同僚に話す、手帳にメモする…方法は何でもOK。アウトプットは「覚える」ためではなく「使えるようにする」ための作業です。例えば会議で使える具体例が増えたり、家族との会話で知識を披露できるようになります。読んだ瞬間から行動に反映させることで、読書が人生に直結します。

この3ステップなら、1日30分でも読書の効果が実感でき、知識が着実にあなたの武器になります。

時間帯別・おすすめの30分読書スタイル

「時間がないから読書は無理」――そう思っている人ほど、実は1日の中に“活かせる時間”が眠っています。それは、朝の静けさ、夜のリラックスタイム、そして移動中のスキマ時間。この30分を味方につければ、知識も思考力も、じわじわ積み上がっていきます。大事なのは、その時間帯に合った読み方と本の選び方。本記事では、忙しいあなたが今日から実践できる、時間帯別・効果的な30分読書スタイルを解説します。

朝:集中力が高い時間に、考える系の本

朝は脳がまだ疲れておらず、判断力や論理的思考が最も冴えている時間帯です。このゴールデンタイムに哲学書やビジネス書、専門書など「考える系の本」を読むと、内容がスッと頭に入りやすくなります。出勤前の静かな30分、机の上に本とコーヒーだけを置き、集中してページをめくる――そんな習慣が1年後の知的体力を大きく変えます。今日から朝のスマホ時間を読書に置き換えてみましょう。

夜:リラックスしながら小説や自己啓発で知識定着

夜は心身を休めながら、1日で得た情報や感情を整理する時間。ここでは小説や自己啓発書、エッセイなど、感情や価値観に働きかける本がおすすめです。柔らかな照明の下で、温かい飲み物を片手にページをめくると、自然と一日の緊張がほぐれます。寝る前の30分は、脳が記憶を整理する前段階。そこで本を読むことで、知識や考え方が深く定着します。

移動中:耳読書(Audible)で隙間時間を活用

通勤や移動の時間は、耳を使った読書で有効活用できます。両手が塞がっていても、Audibleなら小説からビジネス書まで幅広く聴けるので、時間を“読書時間”に変えられます。特に歩きながらや車内では、視覚を使わない耳読書が安全で効率的です。まずは無料で試して、自分のライフスタイルに合うか体験してみるのがおすすめです。

本の選び方で効率は大きく変わる

読書の効率は「どの本を選ぶか」で決まると言っても過言ではありません。時間をかけて読んでも、質の低い情報や自分に合わない内容では成果につながらず、むしろモチベーションを下げる原因になります。逆に、信頼できる著者や出版社からの本を選び、複数の視点でテーマを深掘りすれば、理解度も行動への落とし込みも加速します。さらに、名著で知識の土台を固めつつ最新刊で時流をキャッチアップすることで、バランスの取れた学びが可能に。本選びを習慣化し、常に「読みたい本リスト」を更新しておくことが、読書を成果につなげる第一歩です。

信頼できる著者・出版社から選ぶコツ

読書の質は「誰が書いたか」で大きく変わります。著者の経歴や実績、専門分野を確認するのはもちろん、過去の著書や講演実績なども参考にしましょう。出版社も重要で、ビジネス書なら東洋経済新報社やダイヤモンド社、学術書なら岩波書店や中央公論新社など、編集力に定評のあるレーベルを選ぶと安心です。また、帯や推薦文だけに惑わされず、目次や冒頭部分を読んで文章の質をチェックするのも効果的。信頼性の高い情報源からの本は、時間を無駄にせず、学びを確実に積み上げられます。

同じテーマを複数冊で立体的に理解する

1冊だけでは情報が偏ることがあります。そこで同じテーマの本を2〜3冊読むと、著者ごとの視点や切り口の違いが浮かび上がり、理解が一気に深まります。例えば「マーケティング」を学ぶなら、戦略寄りの本と現場事例中心の本を組み合わせると、理論と実践の両面が見えます。異なる立場の著者の意見を突き合わせることで、思考の幅が広がり、自分なりの判断基準が生まれます。単発で読むよりも記憶にも残りやすく、学びが立体化するため、行動への落とし込みもスムーズになります。

名著と最新刊をバランスよく組み合わせる

名著は時代を超えて価値が証明されているため、知識の基礎体力を作るのに最適です。一方、最新刊には最新の研究成果や時事的な課題への回答が詰まっています。どちらか一方に偏ると知識が古すぎたり、逆に流行に振り回されたりする危険があります。例えば自己啓発なら『7つの習慣』で土台を固めつつ、直近の脳科学や心理学の新刊で最新知見をアップデートする、といった組み合わせがおすすめです。こうすることで「普遍性」と「即効性」を兼ね備えた読書が可能になります。

読みたい本リストを常にストックしておく

忙しい人ほど、「読みたい本がないから読まない」という時間ロスを避けるべきです。そこで、日常で気になった本をすぐメモできるリストを作りましょう。スマホのメモアプリや読書管理アプリ(例:ブクログ、Kindleのほしい物リスト)を使えば、電車内やカフェでも即追加できます。リスト化しておくことで、スキマ時間にすぐ読書に着手でき、迷う時間をゼロにできます。さらに、Kindle Unlimitedなら200万冊以上から選べるため、リストと連動させればコストも抑えつつ幅広いジャンルに触れられます。

習慣化のコツと続けるための工夫

読書は一時的なやる気だけで続くものではありません。

毎日同じように本を開ける人は、意志の強さよりも「仕組み化」によって読書を生活に溶け込ませています。ここでは、忙しい人でも読書習慣を崩さず続けるための具体的な工夫を紹介します。

読書時間を予定に組み込む

読書は「時間があればやる」ではなく、「予定として確保する」ことが習慣化の第一歩です。朝のコーヒータイム、通勤電車の中、寝る前など、1日の中で必ず訪れる時間帯に固定しましょう。カレンダーやタスク管理アプリに“読書30分”をあらかじめ入れておくと、迷いなく取りかかれます。特に朝の読書は頭がクリアなため吸収率が高く、日中の判断や発想にも良い影響を与えます。

読書ログやアプリで可視化する

人は目に見える形で成果を確認できると継続しやすくなります。読書ログアプリや手帳に読んだページ数や感想を記録することで、「積み上げ感」がモチベーションになります。1日30分でも、1か月で15時間、半年で90時間。数字で可視化すると、自分の成長を実感でき、続ける意欲が高まります。

読めない日は耳読書や短時間読書でリカバリー

どんなに意志が強くても、忙しい日は訪れます。そんな日は「読めなかった」で終わらせず、Audibleなどの耳読書で移動中や家事中に補いましょう。また、5分でも1ページでもいいので本を開くことが大切です。「ゼロの日を作らない」ことが、習慣を崩さない最大の秘訣です。

仲間や家族と読書をシェアして継続力を高める

人は誰かと共有すると行動が長続きします。読んだ内容を家族や友人に話したり、SNSで感想を投稿することで、読書が単なる個人活動から「つながりのある習慣」に変わります。仲間との読書会やチャレンジ企画を取り入れれば、義務感ではなく楽しみとして続けられます。

まとめ:30分の積み重ねが未来を変える

30分という短い時間でも、積み重ねれば人生は静かに、しかし確実に変わっていきます。読書で得た知識は、ただ頭の棚に並べておくだけでは意味がありません。小さくても一歩を踏み出し、それを日々の判断や行動に反映させることで、知識は力に変わります。大きな変化は一瞬で起こりませんが、1日30分の習慣は、1年後には182時間の自己投資となり、確かな差を生みます。未来を変えるのに必要なのは、完璧な計画ではなく、今日のわずかな行動です。まずは本を開き、心に残った一文を明日の自分に託してください。その瞬間から、変化の歯車は静かに回り始めます。