本を読むとき、あなたは紙派ですか? それとも電子派ですか?

通勤電車での読書、寝る前の1冊、休日の学び時間…どちらにも魅力があり、迷ってしまう方は多いはずです。

近年、電子書籍の市場は急拡大し、Kindle端末やスマホアプリで数万冊が手のひらに収まる時代になりました。一方で、大学の研究や読書家の実体験から「記憶の定着は紙の本が有利」との声も根強くあります。

本記事では、紙の本と電子書籍のメリット・デメリットを網羅的に比較し、さらにあなたのライフスタイルに合った使い分け方を具体的に解説します。電子書籍を読むための端末やアプリも紹介するので、「電子書籍は難しそう」と感じている方も安心です。

結論として、どちらが絶対的に優れているわけではなく、目的や場面に応じて併用するのが最適解。この記事を読み終えた頃には、自分にぴったりの読書スタイルが明確になっているでしょう。

紙の本と電子書籍の違いを一目で比較

紙の本と電子書籍は、同じ「本」という媒体でも、読書体験や利便性に大きな違いがあります。紙の質感やページをめくる感覚を楽しむ人もいれば、スマホ1台に数千冊を入れて持ち歩くスタイルを好む人もいます。本選びを迷う最大の理由は、それぞれに明確なメリットとデメリットがあるからです。この章では、まず両者の特徴を一覧で比較し、その後、価格・携帯性・集中力・記憶定着・資産性といった重要な評価軸で解説します。読書スタイルを見直すきっかけとして参考にしてください。

h3:比較表|メリット・デメリット早見表

紙の本と電子書籍のメリット・デメリットを、まずは一目でわかるようにまとめました。紙の本は、質感や読みやすさ、記憶のしやすさなど「物理的な体験」に強みがあります。一方、電子書籍は、持ち運びのしやすさや検索機能、文字サイズ変更など「デジタルの柔軟性」に優れています。それぞれの特徴を理解することで、自分の生活スタイルや目的に合った選び方が可能になります。この比較表は、後述の5つの評価軸を理解するための基礎となります。

比較のポイント(価格・携帯性・集中力・記憶定着・資産性)

1. 価格

電子書籍は紙より安く購入できる場合が多く、AmazonセールやKindle Unlimitedを利用すればさらにお得。一方、紙の本は中古での売却や譲渡で一部コスト回収が可能。

2. 携帯性

電子書籍はスマホや専用端末で数千冊を持ち運べるため、出先や旅行にも便利。紙の本は1冊ごとの重量とサイズが制約に。

3. 集中力

紙の本は物理的にページをめくる動作が集中を高めやすい。電子書籍も専用端末なら集中できるが、スマホ利用時は通知やネットの誘惑が大きな欠点。

4. 記憶定着

研究によると、紙の本はページ構造や質感が記憶の手がかりになり、内容が頭に残りやすい。電子書籍は記憶効率がやや劣る傾向があるが、検索やハイライト機能で補える。

5. 資産性

紙の本は所有権が明確で、中古市場でも価値を持ち続ける。一方、電子書籍はプラットフォーム依存で、将来的に利用できなくなる可能性がある。

紙の本のメリットとデメリット

ページをめくる音、手に伝わる紙の温もり、インクの匂い。紙の本は、単なる情報の容れ物ではなく、五感で味わう文化体験です。一方で、本棚を圧迫するほど積み上がる背表紙や、通勤カバンにずっしり響く重さに悩まされた経験がある人も多いでしょう。ここでは、紙の本のメリットとデメリットを、実際の読書シーンを交えて整理します。「電子書籍派」から見れば不便に感じる部分も、紙ならではの魅力として輝く場合があります。あなたが次に買う一冊を選ぶとき、この比較が判断のヒントになるはずです。

紙の本のメリット

読みやすく集中しやすい

紙の本は物理的なページをめくる感覚や、紙の質感、インクの匂いといった五感への刺激があり、読書への没入感を高めます。画面越しではなく直接目で紙面を追うことで、ブルーライトの影響がなく目の疲れも軽減され、長時間の読書にも向いています。また、余白に書き込みやマーカーを入れることができ、思考や感想をその場で整理できる点も大きな魅力です。こうした体験は電子書籍では完全に再現できず、紙ならではの読書習慣として根強く支持されています。

記憶の定着に有利

多くの研究で、紙の本は読んだ内容が記憶に残りやすいことが示されています。これは本の厚みやページ位置など、物理的な手がかりが脳内にマップのように残るためです。例えば「左ページの下の方にあった図」といった空間的記憶が働き、必要な情報を思い出しやすくなります。特に学習や資格試験の勉強では、こうした空間的な記憶が理解の補強につながるため、紙の本を選ぶ人が多いのです。

資産性と所有感

紙の本は実体があるため、中古市場で売却できたり、人に貸すことができます。電子書籍のように配信停止や端末依存のリスクもなく、所有権が明確です。さらに、本棚に並んだ背表紙はインテリアとしての価値もあり、自分の学びや趣味の歴史を「可視化」できます。こうした所有感は、デジタルにはない満足感やモチベーションの維持にもつながります。

紙の本のデメリット

保管スペースが必要

紙の本はかさばり、冊数が増えるほど収納場所を圧迫します。特にマンションや賃貸住まいでは、本棚の設置や保管のためのスペースを確保するのが難しい場合もあります。引っ越しの際には重く、運搬コストも高くなるため、大量の蔵書を持つことは物理的な負担になりがちです。

持ち運びの負担

1冊あたりの重量があり、複数冊を同時に持ち歩くのは大変です。特にビジネス書や専門書は厚く重く、外出先で読むために持参すると荷物がかさみます。この点で、移動が多い人や旅行時には不便さを感じやすいです。

価格と入手性

紙の本は印刷・流通コストがかかるため、電子書籍に比べて価格が高めです。また、売り切れや絶版のリスクがあり、欲しいときにすぐ手に入らない場合があります。オンライン注文では到着まで時間がかかるため、読みたい瞬間に手元にないというストレスもあります。

電子書籍のメリットとデメリット

電子書籍は、スマホやタブレット、専用リーダーを使ってデジタルデータとして本を読むスタイルです。Kindleや楽天Koboなどのサービスを利用すれば、紙の本と同じ内容を端末で閲覧できます。最大の魅力は「軽さ」と「機能性」。数千冊の本をポケットサイズの端末に収められるため、読書環境は大きく変わりました。一方で、長時間の読書で目が疲れやすいことや、集中を途切れさせる要因もあります。ここでは、電子書籍のメリットとデメリットを整理し、自分に合った使い分けの参考にしていただけます。

電子書籍のメリット

持ち運びやすく、どこでも読める

電子書籍の最大のメリットは、物理的な本の重さやかさばりから解放されることです。専用端末やスマホ1台あれば、何百冊、何千冊もの本を同時に持ち歩けます。旅行や通勤時でも荷物が増えず、天候による劣化の心配も不要。さらに片手で操作できるため、満員電車でも快適に読書できます。「読みたいときにすぐ読める」環境は、習慣化の大きな後押しになります。

検索・マーカー機能で効率的に学べる

電子書籍は紙の本と違い、全文検索機能で必要な情報に瞬時にアクセスできます。特定のキーワードやフレーズを探すのにページをめくる必要はなく、学習効率が大幅に向上します。重要箇所にはハイライトや付箋を付けられ、メモ機能で自分の考えを残すことも可能。さらにクラウド同期により、スマホ・タブレット・PCなど複数の端末から同じメモを参照できます。ビジネス書や資格試験の勉強には特に効果的です。

スマホでも読める手軽さ

専用の電子書籍リーダーがなくても、Kindleアプリや楽天Koboアプリをスマホにインストールすれば、すぐに読書を始められます。移動中やカフェでの休憩など、スキマ時間を読書時間に変えられるのは大きな強みです。紙の本では難しい「5分だけ読む」も可能で、継続的なインプット習慣を作りやすくなります。また電子書籍は、文字サイズや背景色を自由に変更できるため、老眼や視力に不安がある人でも快適に読めます。

電子書籍のデメリット

通知やネットの誘惑で集中しにくい

特にスマホで電子書籍を読む場合、SNSやメッセージアプリからの通知が集中を途切れさせます。また、インターネットへのアクセスが容易なため、つい調べ物や動画視聴に脱線する危険も。結果として、読書時間が削られることがあります。対策としては、読書中は機内モードに切り替える、通知をオフにする、専用リーダー端末を利用するなど、環境面の工夫が不可欠です。

視覚的な“読了感”が薄い

紙の本では残りページの厚みやページをめくる動作によって「どれだけ進んだか」が感覚的にわかりますが、電子書籍では数字やバー表示だけ。進捗の実感が得にくく、達成感やモチベーションが下がる場合があります。また、書棚に並べて眺める楽しみや、本そのものが思い出として残る感覚も薄れます。長期的に記憶や感情に結びつきにくいのがデメリットです。

端末依存とブルーライト疲れ

電子書籍は端末がなければ読めないため、バッテリー切れや故障時は読書ができません。特にスマホ利用では、長時間のブルーライト照射により目が疲れやすく、睡眠の質にも影響します。対策として、電子インク(E Ink)方式の端末を使う、ナイトモードを有効にする、1回の読書時間を30〜45分に区切るといった工夫が有効です。

電子書籍はどんな端末で読める?

「電子書籍は専用リーダーがないと読めない」と思っていませんか? 実は、スマホ・タブレット・パソコンなど、普段使っている端末で今すぐ読み始められます。AmazonのKindleストアで購入した本は、無料アプリやブラウザからアクセス可能。しかも端末間で自動同期されるため、通勤電車ではスマホ、自宅ではタブレットといった使い分けもスムーズです。本記事では、3つの主要な読み方を紹介し、それぞれのメリット・向いている読書スタイルを解説します。

スマホやタブレットで読む方法(Kindleアプリ、iOS・Android対応)

スマホやタブレットでの読書は、最も手軽で即効性のある方法です。iOS・Android両対応の「Kindleアプリ」をインストールすれば、購入した電子書籍をいつでも読めます。スマホなら通勤中やレジ待ちなどの隙間時間にサッと取り出せ、習慣化にも向いています。タブレットは雑誌やマンガ、図解入りのビジネス書など、大きな画面で快適に読めるのが強み。スマホは機動力、タブレットは没入感、と使い分けることで読書効率が一段と高まります。

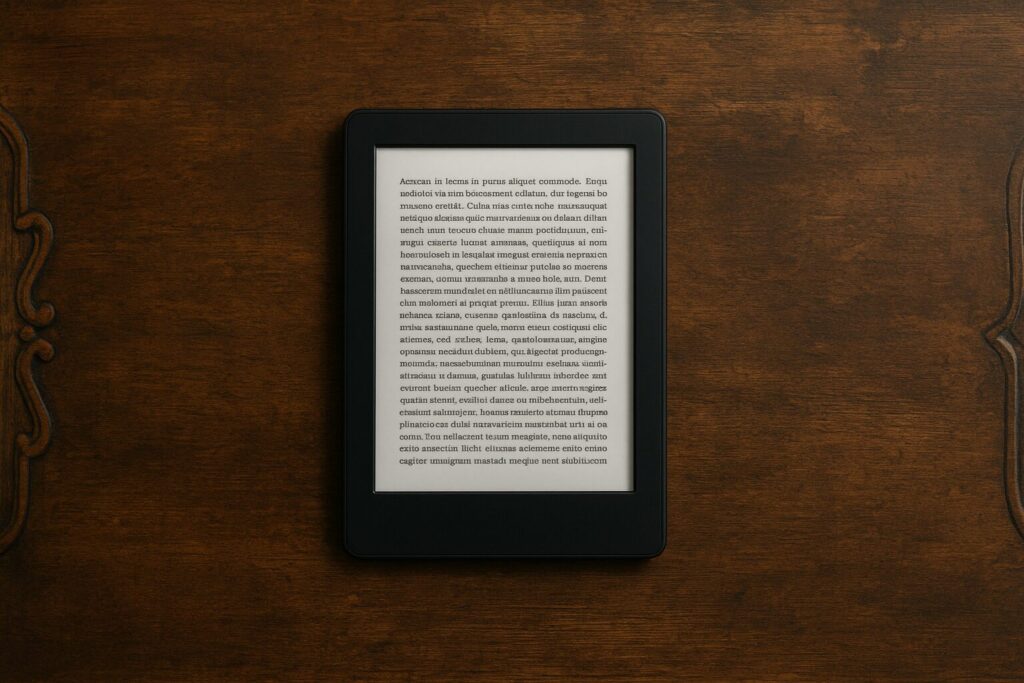

専用端末(Kindle端末)の特徴(ブルーライト対策、軽さ、バッテリー長持ち)

Kindle Paperwhiteなどの専用端末は、紙に近い質感の電子ペーパー(E Ink)を採用。ブルーライトをほぼ発しないため、長時間読んでも目が疲れにくく、就寝前の読書にも適しています。文庫本より軽いモデルも多く、片手でラクに読めるのも魅力。さらに、充電は数週間に1度でOKという圧倒的なバッテリー性能も誇ります。SNSや通知の誘惑がなく、読書だけに集中できる環境を作れるため、「本だけに没頭したい人」には最適の選択肢です。

PCブラウザでも読めること(Kindle Cloud Reader)

パソコン派には「Kindle Cloud Reader」が便利です。インストール不要でChromeやSafariなどのブラウザからログインすれば、購入した本をすぐに読めます。大画面を活かして、写真や図表の多い技術書や学習書をくっきり表示でき、勉強やリサーチ作業との相性も抜群。作業の合間に読み進め、外出時はスマホで続きを読む――そんなシームレスな読書が可能です。「紙の本と電子書籍 どっちが便利か」で迷う人にとっても、この自由度の高さは大きな魅力になります。

目的・ライフスタイル別の使い分け方

「紙の本と電子書籍、どっちを選べばいいんだろう?」――この悩みは、多くの読書家や学び好きが一度は通る道です。実は、答えは一択ではありません。ビジネスや勉強に集中したい時は紙の本、移動やスキマ時間には電子書籍。それぞれの強みを理解し、状況ごとに使い分けることが、読書効果を最大化する近道です。本記事では、仕事・学習・移動の3つのシーンに分けて、紙と電子のメリット・デメリットを実例とともに紹介。さらに、両方を組み合わせる「ハイブリッド読書法」まで徹底解説します。

ビジネス・学習には紙の本が向く理由

紙の本は「深く覚える」ための最強ツールです。ビジネス書や学習書では、余白にメモを書き込んだり、重要部分に線を引いたりするアナログな作業が、思考を整理し記憶を定着させます。また、ページをめくる動作や紙の質感が、脳に進捗感を与え、集中力を高める効果も。さらに、全体構成を俯瞰しやすく、索引や付箋で必要箇所に瞬時アクセス可能。デジタルでは得られにくい“紙ならではの没入感”が、ビジネスや学習の効率を大きく後押しします。

移動・隙間時間読書には電子書籍が向く理由

「いつでもどこでも読める」――これこそ電子書籍最大の武器です。スマホやタブレット、専用端末に数十冊を入れて持ち歩けるため、通勤電車やカフェ、待ち時間でも即読書開始。片手操作やハイライト機能で効率的に重要箇所を記録でき、暗所でもバックライトで読めます。旅行や出張時も荷物がかさばらず、突然の読書欲にも即対応可能。スキマ時間を積み重ねれば、月1冊も難しくなかった本が、あっという間に月3冊ペースに変わることも珍しくありません。

両方を組み合わせるハイブリッド読書法

紙の本と電子書籍を使い分ける「ハイブリッド読書法」は、効率と自由度を同時に手に入れる方法です。例えば、腰を据えて学びたい本は紙で購入し、同じタイトルを電子でも入手。自宅では紙でじっくり、外出先では電子で続きを読む――これだけで読書時間が倍増します。電子で付けたメモやハイライトを紙の本に転記すれば、学習効果もアップ。さらに、娯楽小説は電子で気軽に楽しみ、特に心に残る作品は紙でコレクションするなど、自分だけの最適化が可能です。

電子書籍をもっと活用するためのツール

「電子書籍はスマホで十分」と思っていませんか?

実は、読書専用端末や定額読み放題サービスを活用するだけで、読書の快適さも量も大きく変わります。スマホは便利ですが、通知やブルーライトで集中が途切れやすいのが難点。そこでおすすめなのがKindle電子書籍リーダーとKindle Unlimitedです。前者は目に優しく集中できる環境をつくり、後者はコストを抑えて膨大な蔵書にアクセスできます。この2つを組み合わせれば、読書時間をもっと価値あるものにできます。

Kindle端末のメリットと選び方

Kindle電子書籍リーダーは、紙のような表示が可能なE Inkスクリーンを採用しており、長時間読んでも目が疲れにくいのが特徴です。ブルーライトを大幅に抑え、屋外の強い日差しでも反射を気にせず読書できます。さらに、バッテリーは1回の充電で数週間持続。

「電車移動中はスマホをいじって終わってしまう」という方でも、軽量なKindleをカバンに入れておけば、通知に邪魔されない集中読書が可能です。

モデル選びの目安は以下の通りです。

• Kindle(無印):もっとも手頃な価格で、初めての電子書籍リーダーにおすすめ

• Kindle Paperwhite:高解像度・防水機能付きで、屋外やお風呂でも快適

• Kindle Oasis:ページ送りボタンや自動明るさ調整機能を加えた最上位モデル

👉 自分に合うKindle電子書籍リーダーをAmazonで探す

Kindle Unlimitedで読書コストを下げる方法

「気になる本を全部買うのは大変」そんな悩みを解消するのがKindle Unlimitedなです。月額980円(税込)で200万冊以上が読み放題になり、ビジネス書・小説・雑誌・専門書まで幅広くカバー。紙では場所を取る本も、電子版ならスッキリ管理できます。

特に「少しだけ読んで合わなければやめたい」「複数冊を並行して読みたい」という人に最適。気軽に試せるからこそ、読書の幅が広がります。

初めてなら30日間無料体験が可能。今日からリスト化した本を一気に読み進めるチャンスです。

👉 Kindle Unlimitedで200万冊を今すぐ試す

まとめ|紙と電子、どちらもあなたの読書を広げる道具

紙の本と電子書籍は、どちらが優れているかを競うものではなく、目的やライフスタイルに応じて使い分けることで真価を発揮します。紙の本は五感で味わう読書体験や集中力の持続、コレクション性に優れ、学習やじっくり読みたい本に向いています。一方、電子書籍は軽量で持ち運びやすく、移動中や隙間時間でも数千冊を持ち歩ける利便性が魅力。さらに、検索機能やマーカー機能など、デジタルならではの効率的な読書スタイルを実現できます。現代の読書術は「どちらか一方」ではなく「両方の良さを最大限に活かす」ことがポイントです。自分の生活パターンや読書目的を見極め、紙と電子を賢く組み合わせることで、読書の幅も深さも飛躍的に広がります。