朝起きてから寝るまで、仕事とスマホに時間を奪われ、気づけば「学ばないまま」何ヶ月も経っていた――。

これは怠けではなく、仕組みを持たない社会人の9割が陥る現実です。変化の速い時代、3年学びを止めれば、持っているスキルの半分は陳腐化すると言われています。

ハーバード・ビジネス・レビューや脳科学の研究でも、毎日30分の計画的学習が長期的な収入・キャリアに直結することは実証済みです。本記事では、その科学的根拠と実践例を組み合わせ、忙しい社会人でも結果を出せる勉強戦略を体系化しました。

読み終えたとき、あなたは「何を、どの順番で、どうやって学べばいいか」が明確になります。

そして1日30分の投資が、未来のキャリアと人生の選択肢を静かに広げていくことに気づくでしょう。

今日から始める人だけが、その未来を手にできます。

なぜ社会人に勉強が必要なのか

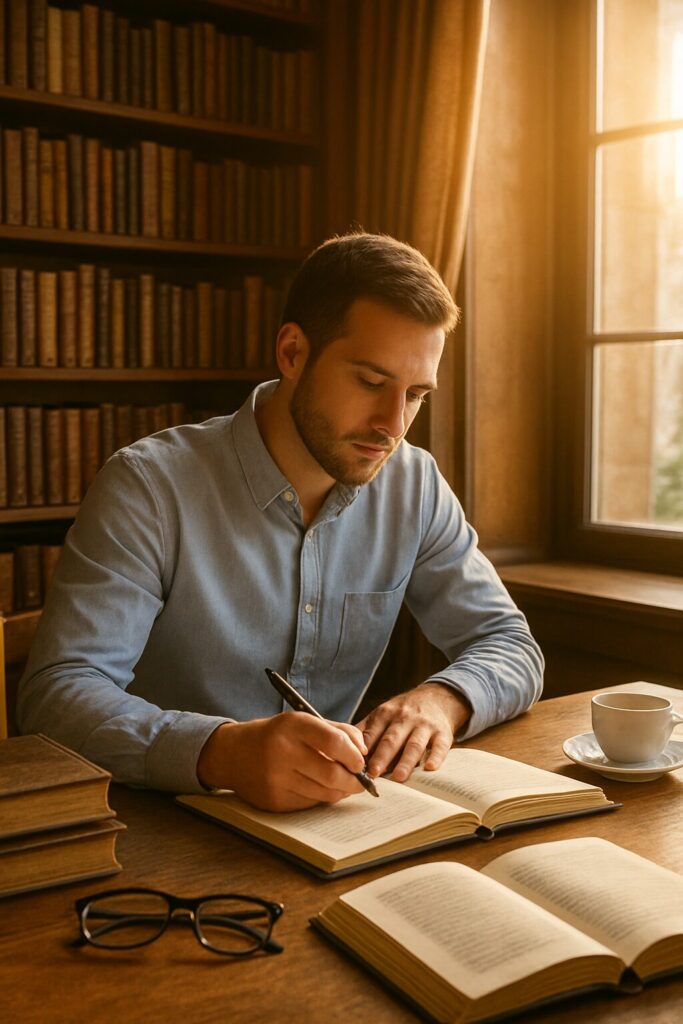

昇進の打診が同僚に回り、自分は「現状維持」。気づけば後輩の方が最新のスキルを使いこなしている――。この差は才能ではなく、知識を更新し続けたかどうかだけで生まれます。現代は3年学びを止めれば市場価値が半減すると言われる時代。逆に、毎日30分でも計画的に学びを積み重ねる人は、数年後にキャリアも収入も別次元になります。ここでは、勉強が社会人にとって「贅沢」ではなく「生存戦略」である理由を、キャリア・収入・心理の3側面から解き明かします。

キャリアと収入の選択肢を広げる「知のアップデート」

社会の変化は想像以上に速く、昨日までの常識が今日には古くなる時代です。新しい知識やスキルを学び続けることは、キャリアの幅を広げ、収入源を増やすための必須条件です。知のアップデートを怠れば、選択肢は年々狭まり、組織や市場での立ち位置も弱くなります。逆に、学びを続ける人は転職・副業・昇進といった複数の道を持ち、人生の舵を自分で切れるようになります。これは才能ではなく習慣の差。今の延長線上だけで未来を描くのではなく、学びによって未来を作り変える意志こそが、社会人にとって最大の武器になります。

自分の市場価値を高める唯一の自己投資

株式や不動産への投資よりも確実なリターンを生むのが、自分の知識とスキルへの投資です。社会では「何ができる人か」で価値が判断されます。資格やスキルは一度身につければ失われず、市場価値を底上げし続けます。特にAIや自動化が進む中で、人間にしかできない判断力・創造力・交渉力を高める勉強は、仕事の安定だけでなく報酬や役割の拡大につながります。短期的な成果だけでなく、長期的な視点で自分を磨き続けることで、景気や業界の波に左右されない強いキャリアを築くことができます。自分の価値を守れるのは、自分だけです。

学びが自信と行動力を生む理由(心理学的背景)

心理学の研究では、行動の多くは「自己効力感」に左右されるとされています。自己効力感とは「自分はやればできる」という感覚で、これが高い人は新しい挑戦にも前向きになり、行動量が増えます。勉強はこの自己効力感を直接的に高めます。昨日知らなかったことが今日できるようになる、その積み重ねが「自分は成長できる」という揺るぎない感覚を生みます。そして自信は姿勢や発言にも表れ、周囲からの信頼を集めます。結果として新たな仕事や人脈のチャンスが増え、さらに挑戦する循環が生まれるのです。学びは自分を信じるための最も確実な方法です。

忙しい社会人が勉強を続けられない3つの理由

仕事に追われる日々の中で、「勉強したいのに続かない」と感じる社会人は少なくありません。その原因は意志の弱さではなく、時間がないこと、目的が曖昧なこと、成果が見えにくいことの三つにあります。根性だけに頼ると、疲労や誘惑に負けて途中で挫折してしまいます。だからこそ、勉強を習慣化するには短時間で成果を出す仕組みが必要です。本章では、それぞれの壁を明確化し、今日から実践できる具体的な解決策を紹介します。毎日30分の学びを積み重ねることで、確実に成長できる方法をお伝えします。

時間がない(解決策:30分ルーティン化)

忙しい社会人にとって最大の障壁は「時間の不足」です。残業や家庭の用事に追われ、まとまった勉強時間を確保するのは難しいと感じるかもしれません。しかし、1日30分を固定枠としてルーティン化すれば、時間不足は言い訳になりません。朝の通勤時間や昼休み、就寝前など、生活の隙間に学習時間を埋め込み、習慣として定着させることが重要です。短時間でも集中して学ぶことで、継続力が格段に向上します。時間を制する者が知識を制すると言えるでしょう。

目的が曖昧(解決策:SMART目標設定)

勉強を続けられない二つ目の理由は、「何のために学ぶのか」が曖昧なことです。目的が不明確だと、モチベーションが安定せず、途中で挫折してしまいます。解決策としては、SMART目標を設定することがおすすめです。具体的で測定可能、達成可能、関連性が高く、期限付きの目標を立てることで、毎日の学習に意味が生まれます。たとえば「3か月でビジネス書を5冊読み、読書メモをブログにまとめる」と決めるだけで、行動が自動的に方向付けられ、無駄なく成果につながります。

成果が見えにくい(解決策:アウトプット設計)

三つ目の壁は、勉強の成果がすぐに実感できないことです。知識をインプットしても、日々の業務や生活で変化を感じられなければ、達成感が得られず、継続意欲は下がります。これを防ぐには、アウトプットを意図的に設計することが重要です。学んだ内容を短文でメモしたり、同僚に共有したり、ブログやSNSで発信するだけで、知識は定着し、自信と行動力に変わります。インプットとアウトプットの循環を作ることで、勉強は目に見える成果となり、自己成長を実感できるようになります。

30分ルーティンで成果を出す科学的勉強法

忙しい社会人が効率的に学び続けるには、ただ長時間勉強するだけでは不十分です。科学的に証明された学習法を取り入れることで、短時間でも知識を確実に定着させ、行動に結びつけることが可能です。本章では、30分のルーティンで最大の成果を出すための具体的手法を解説します。分散学習、アクティブリコール、インターリービング、ポモドーロ・テクニック応用の4つの戦略を理解し、習慣化すれば、忙しい毎日でも着実に知識とスキルを増やせます。

分散学習(短時間×複数回で記憶定着を最大化)

短時間の学習を複数回に分けて行う「分散学習」は、脳科学でも記憶定着に効果があると証明されています。一度に長時間学ぶより、30分程度の時間を毎日確保して少しずつ知識を積み重ねる方が、忘れにくく応用力も高まります。忙しい社会人でも、この方法なら無理なく学習を継続できます。重要なのは「毎日少しずつ学ぶ習慣」を作ることで、知識の定着率を飛躍的に向上させられる点です。短時間学習をルーティン化することで、学びのハードルは確実に下がります。

アクティブリコール(思い出す練習で脳に刻む)

学んだ内容をただ読むだけでは記憶に残りにくいですが、「アクティブリコール」は脳に知識を強く定着させます。学んだことを自分の言葉で思い出す、問題形式で確認する、要点を紙やアプリに書き出すなどの方法が有効です。この方法をルーティンに組み込むと、知識が単なる情報ではなく、自分の行動や判断に直結する知恵に変わります。30分という短時間でも、集中して繰り返すことで確実に記憶力と理解力を高められます。

インターリービング(複数テーマを交互に学ぶ)

一つのテーマだけを繰り返すより、複数のテーマを交互に学ぶ「インターリービング」の方が長期記憶に残りやすいことが研究で示されています。例えば、英語とビジネス書の学習を日替わりまたは時間で分けて行うと、知識の定着だけでなく応用力も高まります。異なるテーマを組み合わせることで脳が刺激され、学習のマンネリ化を防げます。忙しい社会人でも30分単位でテーマを入れ替えることで効率的に多角的知識を習得できます。

ポモドーロ・テクニック応用(25分集中+5分整理)

ポモドーロ・テクニックは、25分の集中学習と5分の休憩をセットにする方法です。短時間で集中することで、注意力を最大化し効率よく知識を吸収できます。さらに5分間の整理タイムでは、学んだ内容を振り返り、メモや要点まとめを行うことで知識が脳に定着します。このサイクルを30分ルーティンとして組み込むと、短時間でも質の高い学習を継続でき、知識の応用力や思考力を確実に伸ばせます。

社会人におすすめの勉強ジャンル(短期成果&長期資産)

仕事に追われ、勉強する時間を確保できずに悩む社会人は少なくありません。「忙しいから無理」と諦める前に、短期的に成果を出せる学びと、長期的に自分のキャリアを資産化する学びをバランスよく取り入れる方法があります。本記事では、即戦力として使えるスキルと、将来に向けた資産的知識を組み合わせ、30分ルーティンで着実に身につける具体的な勉強ジャンルを紹介します。これを実践すれば、忙しい毎日でも学習の効果を最大化でき、キャリアアップや自己成長に直結します。

短期的に仕事に直結するスキル(例:業務ツール・資格)

仕事で成果を出すためには、日常業務で即使えるスキルの習得が欠かせません。たとえば、ExcelやPowerPointの効率化テクニック、データ分析ツールの操作、あるいは資格取得は、評価や給与アップに直結することも多く、短期間で結果が見えるためモチベーション維持にも最適です。30分ルーティンで毎日少しずつ学ぶことで、仕事の効率を確実に改善できます。忙しい社会人でも、時間を区切った集中学習なら無理なくスキルを積み上げられ、短期成果を実感しながら着実に力を伸ばせます。

長期的にキャリアを支える知識(例:語学・ファイナンス・教養)

将来のキャリアや市場価値を高めるには、長期的に積み上げる知識が重要です。語学学習やファイナンス知識、ビジネス教養などは、すぐの業務成果には結びつきにくくても、数年後の昇進や独立、転職のチャンスを大きく広げます。30分ルーティンで毎日少しずつ取り組むことで、知識が確実に定着し、キャリアの土台となります。短期的なモチベーションに頼らず、将来の自分を支える投資として学ぶ意識を持つことが、社会人にとって最も賢明な学習戦略です。

「興味×市場価値」の交差点で選ぶテーマ設定

勉強のテーマは、自分の興味と市場価値の交差点を意識して選ぶと挫折せずに続けられます。興味だけで学ぶと実務に活かせず、モチベーションが下がりやすく、逆に市場価値だけで選ぶと学習が義務化しやすくなります。両方を重ねることで、楽しみながら実務に役立つスキルや知識を得られます。具体的には、キャリアアップにつながる資格やツール学習に、興味のある読書や情報収集を組み合わせます。30分ルーティンに落とし込むことで、日々の学習を着実に成果に変えることができます。

隙間時間を武器にする勉強環境の作り方

忙しい社会人にとって、まとまった学習時間を確保するのは容易ではありません。しかし、1日の隙間時間を戦略的に活用すれば、毎日たった30分でも確実に知識を積み上げることができます。通勤中、昼休み、就寝前と時間帯ごとの特性を理解し、学習内容や形式を工夫することで、無理なく習慣化できます。本章では、短時間でも成果を最大化するための環境づくりと時間の使い分け、そして集中力を妨げる要因の排除方法を詳しく解説します。これを実践すれば、忙しい日々の中でも自己成長を着実に積み重ねることが可能です。

通勤・昼休み・就寝前の使い分け戦略

隙間時間を有効活用するには、時間帯ごとの特性を理解することが重要です。通勤時間は音声教材や暗記アプリでインプットに充てると、移動時間を学習時間に変えられます。昼休みは集中力がやや落ちるため、短時間で成果を実感できる復習やメモ整理に適しています。就寝前は、今日学んだ内容の振り返りや明日の計画立案に使うと、睡眠中に脳が情報を整理し記憶の定着を助けます。このように時間帯ごとに学習形式を使い分けることで、30分でも毎日確実に成果を積み上げることが可能です。

勉強専用のデジタル環境を作る(アプリ・クラウド活用)

短時間学習を効率化するには、デジタル環境の整備が欠かせません。スマホやタブレットで学習アプリを整理し、ノートや資料はクラウドで一元管理すると、どこでも学習にすぐ取り組めます。通知やSNSの誘惑は学習専用アプリに切り替え、必要な情報だけ表示されるように設定すると集中力が維持できます。さらに、学習ログを自動記録するアプリを活用すれば、進捗の可視化やモチベーション維持につながります。こうして環境を整えるだけで、隙間時間でも高い学習効果を得られます。

習慣化を邪魔する要因を物理的に排除する

学習習慣を定着させるには、物理的に邪魔を排除することが非常に有効です。机周りの散らかりやスマホの通知、不要な資料は視界に入らない場所に片付けます。学習専用スペースを確保し、そこでは学習以外の行動を行わないルールを徹底すると、脳が「ここは集中する場所」と認識し、習慣化が加速します。さらに、家族や同僚に学習時間を宣言することで、物理的・社会的な妨害も減らせます。このように環境を整え、障害を排除することで、短時間でも確実に成果を積み上げられます。

継続のためのマインドセットと仕組み

忙しい社会人にとって、勉強を続けることは簡単ではありません。「やる気が出ない」「時間が足りない」と悩む日々を送っていませんか。しかし、やる気に頼る学習は不安定で、習慣化には限界があります。科学的な心理学や脳科学の知見を活用すれば、無理なく毎日の勉強を継続できる仕組みを作れます。本章では、条件反射による自動行動、仲間やコミュニティの活用、そして進捗を見える化する方法を紹介します。これを実践すれば、30分ルーティンでも確実に成果を上げる勉強習慣を構築できます。

「やる気」ではなく「条件反射」で動く(習慣形成の心理学)

勉強を継続する最大のポイントは、やる気に頼らず条件反射で行動できる仕組みを作ることです。心理学では「特定の行動を環境やルーティンに結びつけると、習慣が定着しやすい」と証明されています。たとえば、毎朝コーヒーを淹れたら学習アプリを開く、寝る前に机に向かうと決める、といったトリガーを設定します。こうすることで脳は「この状況では勉強する」と認識し、やる気に左右されず自動的に行動できるようになります。毎日の30分ルーティンを自然に継続するための最も科学的な方法です。

仲間・コミュニティを活用して挫折を防ぐ

一人で勉強を続けるのは孤独との戦いです。心理学的に、人は他者の存在や期待を意識することで行動が強化されることが分かっています。オンライン学習グループやSNSで進捗を報告したり、勉強会に参加したりすることで、自然と「やらなければならない」という責任感が生まれます。また、仲間との交流は学びの幅を広げ、知識の定着も助けます。社会人の忙しい生活でも、仲間の力を借りることで挫折を防ぎ、勉強習慣を確実に定着させることができます。

小さな達成感を積み重ねる「進捗の見える化」

勉強を続けるモチベーションを維持するには、進捗を見える化することが非常に有効です。チェックリストや学習ログを活用して、1日30分の学習完了を可視化します。心理学では、達成感を目で確認することで脳が報酬を受け取り、継続行動が強化されるとされています。これにより学習は「義務感」ではなく「積み上げの実感」となり、長期的に勉強を継続できるようになります。日々の努力が目に見える形で積み重なるため、自然と勉強習慣が定着します。

まとめ:30分の積み重ねが、人生を変える

社会人として仕事や家庭に追われる日々の中で、「勉強する時間がない」と感じる方は少なくありません。しかし、1日30分でも学習を継続する習慣を作れば、短期的には業務効率や知識の習得に直結し、長期的にはキャリアと人生そのものを大きく変える力になります。大切なのは「やる気」に頼らず、条件反射のように自然に学べる仕組みを整えることです。例えば、隙間時間をルーティン化したり、仲間と進捗を共有したりするだけで、挫折のリスクは大きく下がります。今日の30分の学びは、1年後には数百時間の知識となり、あなたの自信と行動力を押し上げます。小さな一歩の積み重ねこそ、人生を確実に変える最も強力な武器なのです。