仕事や学校を終えた夜。机に向かうものの、10分もしないうちに眠気に襲われたり、気づけばスマホを触ってしまったり──そんな経験は誰にでもあるはずです。「やっぱり夜の勉強は無駄なのか?」と感じるかもしれません。しかし、脳科学の研究(※睡眠中の記憶定着に関する実証研究)でも示されている通り、就寝前の学習は短期記憶を長期記憶に移すゴールデンタイム。実際、難関試験の合格者やトップビジネスパーソンも、この時間を戦略的に使っています。この記事では「夜勉強のメリットとリスク」「何時までが最適か」「夜に適した学習内容」「朝勉強との組み合わせ方」まで徹底解説。夜の30分を正しく使えば、翌日の集中力も成果も格段に高まります。夜を敵にするか、味方にするか──その選択が、未来のあなたを大きく変えるのです。

夜に勉強するメリットとデメリットを整理する

夜に勉強することは「集中しやすい」「記憶に残りやすい」といった大きな利点があります。しかし一方で、眠気に負けて効率が落ちる、生活リズムを崩すといったリスクも避けられません。つまり夜勉強は、使い方次第で武器にも足かせにもなるのです。大切なのは「夜にしかできない勉強」を見極め、適切なタイミングで切り上げること。特に資格試験や受験を目指す人は、夜の勉強を朝勉強とどう組み合わせるかで成果が変わります。ここでは夜勉強のメリットとデメリットを整理し、実際にどう活用すべきかを解説していきます。

記憶に残りやすい「就寝前のゴールデンタイム」

夜勉強の最大の強みは「就寝前に学んだ内容が記憶に定着しやすい」ことです。人間の脳は睡眠中に情報を整理し、重要な知識を長期記憶へと移します。そのため、寝る直前の30分を暗記系の勉強に充てるのは極めて効果的です。英単語、資格試験の専門用語、歴史の年号などは夜に覚えて、翌朝に復習することで定着率が飛躍的に高まります。ただし、深夜1時を過ぎてまで詰め込むのは逆効果。睡眠の質が下がれば記憶の定着も妨げられます。夜勉強を活かすコツは「短く集中」「翌朝に確認」の二段構えです。

静かな環境で集中しやすい一方で眠気リスクもある

夜は周囲が静まり返り、昼間の雑音や連絡に邪魔されることなく勉強に集中できます。特に社会人にとっては、仕事や家庭の用事が落ち着いた夜こそが唯一の勉強時間という場合も多いでしょう。しかし夜の勉強には「眠気との戦い」という落とし穴があります。日中の疲労が溜まっているため、集中力が急に途切れることも珍しくありません。ここで無理をすると「机に向かっているのに頭に入らない」という最悪の状態に陥ります。眠気を感じたら立って音読する、短い休憩を入れるといった対策は有効ですが、根本的には「眠くなる前に切り上げる」方が賢明です。その分は翌朝のフレッシュな時間に回す方が結果的に効率が上がります。

睡眠の質を下げないための注意点

夜勉強のもう一つのデメリットは「睡眠の質を損なうリスク」です。強い照明やスマホのブルーライトは脳を覚醒させ、寝つきを悪くします。さらに「あともう少し」と夜更かしを続けると、記憶の定着どころか翌日のパフォーマンス全体が落ちてしまいます。夜勉強を取り入れるなら、理想は23時まで、遅くとも24時前には切り上げるルールを持ちましょう。内容は暗記や復習など軽めに絞り、就寝に向けて緩やかに切り替えることが肝心です。夜勉強は長時間やるものではなく、「翌朝の自分にバトンを渡す時間」だと捉えると、メリットだけを享受できます。

夜の勉強は「何時まで」がベストなのか?

夜に勉強をするときに必ず直面するのが「どこで切り上げるか」という問題です。時間を気にせず続ければ自己満足は得られますが、翌日に疲労を持ち越し、結局は生産性を落とすことになります。逆に早すぎにやめれば「今日もやり切れなかった」と不完全燃焼に終わるでしょう。そこで必要なのは、脳科学と実践知の両面から「ベストな時間帯」を把握し、自分の習慣として確立することです。夜の勉強は長さではなく「質」で勝負。無駄に時間を浪費しないことが重要です。

脳科学的に集中力のピークは21時~23時

人間の脳は一日のリズムに従って活動しており、夜の21時〜23時は特に記憶定着に適した時間帯とされています。海馬がその日に得た情報を整理しやすく、暗記ものやインプット学習をするにはまさにゴールデンタイムです。例えば、英単語や資格試験の用語、重要な公式などはこの時間に集中して学び、翌朝に復習すると定着率が格段に高まります。大事なのは「短く濃く」取り組むこと。だらだらと机に座るのではなく、タイマーを使って30〜90分を全力で集中する。時間を制限するからこそ、夜の勉強は鋭さを増し、自己管理の力も磨かれていきます。

深夜1時以降の勉強は逆効果になる理由

「夜中までやった分だけ成果が出る」と考えるのは大きな誤解です。深夜1時以降の勉強は、むしろ逆効果になることが脳科学的にも実証されています。理由は二つ。第一に、深い睡眠(ノンレム睡眠)の前半に行われる記憶の定着が削られること。これでは夜に覚えた内容が翌朝には抜け落ちてしまいます。第二に、深夜は集中力も意志力も底を尽き、同じ時間を費やしても成果は昼間の半分以下。さらに翌日のパフォーマンスを落とし、生活リズムも乱れる。つまり「夜更かし勉強=努力しているつもり」となってしまいます。

眠気を感じたら切り上げ、朝に復習する習慣

夜勉強の極意は「眠気を合図に切り上げる」ことです。眠い状態で続けても頭に入らず、翌朝の自分にツケを回すだけ。そこでおすすめなのが「夜は仕込み、朝で仕上げる」という二段構えです。夜は暗記やインプットに絞り、眠気を感じたら迷わず終了。翌朝のクリアな頭で復習や問題演習を行うことで、学習効果は倍増します。このサイクルを習慣化できれば、「夜は感覚で覚え、朝で定着させる」という理想的な学習リズムが完成します。夜に無理をするのではなく、翌日の自分にバトンを渡す。この切り替えこそ、自律心を磨き、結果を残すために必要なことです。

夜にやると効果的な勉強内容とは

夜の勉強をただ「残業的にやる作業」と捉えてしまうと、眠気や集中力低下で効果は半減します。しかし、脳科学的には夜こそ学習のゴールデンタイム。睡眠中に海馬が短期記憶を整理し、長期記憶に変換してくれるため、夜にインプットした内容は効率よく定着します。つまり夜は「覚えるために詰め込む」のではなく「記憶に仕込んで眠りに託す」時間。ここを理解すれば、夜の勉強は単なる努力ではなく、戦略的な習慣になります。ここでは暗記・軽いアウトプット・資格勉強の時間帯分けという具体的な実践法を紹介します。

短期記憶を定着させる暗記系の勉強

夜は英単語や法律条文など、暗記系に最適な時間帯です。理由はシンプルで、脳は眠っている間にその日の情報を整理するから。詰め込んだ知識は、睡眠中に強固な記憶へと昇華されます。ここで重要なのは「小分け」と「集中」。30分で10〜20項目を狙い撃ちし、翌朝に復習を重ねるのが鉄則です。暗記は根性ではなく脳の仕組みを味方につけた知的戦略。夜に仕込み、朝に確認する。この流れを確立すれば、あなたの記憶力は努力以上の成果を生み出してくれるでしょう。

思考を整理するための軽いアウトプット

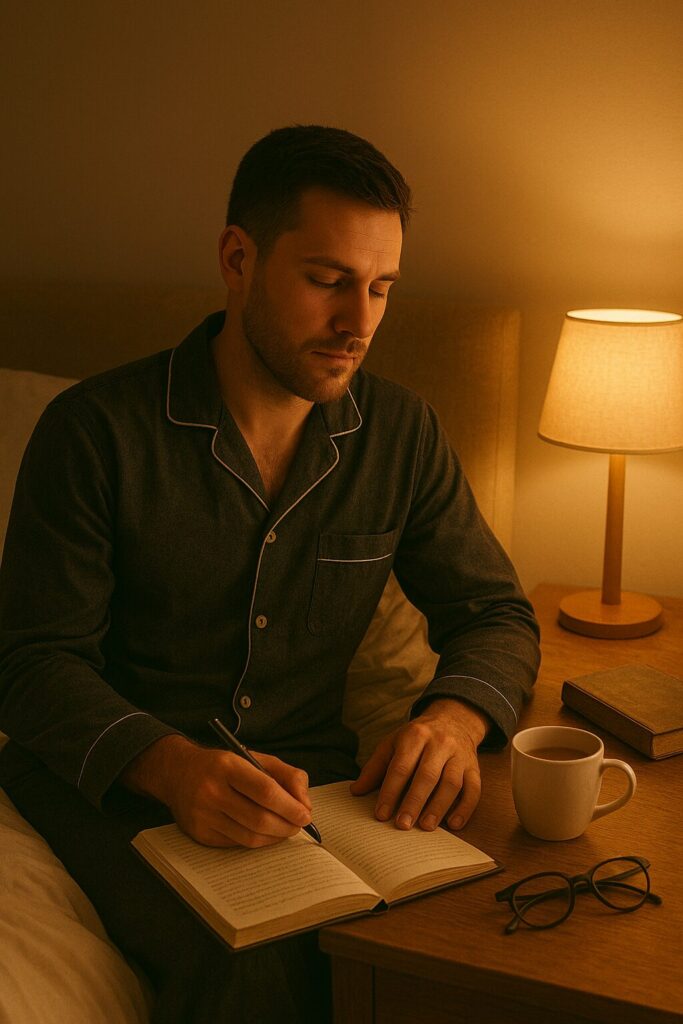

夜は思考を整える時間でもあります。日中に学んだことを数行で要約したり、声に出して説明したりするだけで、頭の中の知識が整理されていきます。ポイントは「軽く・短く・終わらせる」こと。夜遅くに大掛かりな論文を書く必要はありません。むしろ数分でまとめたメモのほうが翌朝の学習に直結します。夜のアウトプットは未来の自分へのプレゼントです。整理された知識を持って眠ることで、朝にはすぐ復習モードに入れる。これをルーティン化すれば、一日の終わりが次の日のスタートを形作る循環へと変わります。

資格勉強なら「暗記は夜・問題演習は朝」の使い分け

資格試験対策では、夜と朝を分業させることが最強の戦略です。夜は用語や定義などの暗記に集中し、朝は問題演習や応用力を必要とする課題に取り組む。このリズムを徹底することで「インプットとアウトプットの黄金循環」が完成します。例えば夜に暗記カードを仕込み、翌朝に過去問を解く。この流れを毎日繰り返すと、知識は使える形へと変わります。逆に夜に演習を詰め込んでも集中力は持たず、非効率。朝に一から暗記をするのも不合理。夜と朝を切り分ける勇気が、合格を手繰り寄せるのです。

夜の勉強を支える生活ルーティン

夜に勉強を続けたいと思っても、スマホの誘惑や眠気に邪魔されてしまう経験は誰しもあるはずです。夜は脳がリラックスモードに切り替わる時間帯のため、環境を整えないと集中が持続しにくくなります。逆に言えば、ブルーライトを遮断する工夫や、光・飲み物を調整する習慣、そして勉強から睡眠へ自然に移行する切り替えを持てば、夜の学習は朝に負けない効果を発揮します。重要なのは「無理に頑張る」ことではなく「夜だからこその整え方」を手に入れること。環境設計を意識するだけで、夜の勉強はストレスではなく、習慣として根づいていきます。

勉強前にスマホやブルーライトを遮断する

夜に勉強へ集中できない要因の1つは、スマホの通知とブルーライトです。SNSや動画は脳を興奮させ、集中スイッチをオフにしてしまいます。またブルーライトはメラトニン分泌を抑制し、眠りを浅くすることが研究でも明らかになっています。勉強を始める30分前にはスマホを机から離し、ナイトモードやブルーライトカット眼鏡を活用するのが効果的です。環境から刺激を減らすことは「意志の強さ」ではなく「仕組みの問題」。スマホを遠ざけるだけで、夜の勉強効率は大きく変わります。

飲み物や間接照明で「眠くならない環境」をつくる

眠気と上手く付き合うことが、夜の勉強を続ける鍵です。コーヒーなど強いカフェインは寝つきを妨げるため、ハーブティーや白湯のように「リラックスしながら覚醒感を保てる飲み物」を選ぶのが最適です。また照明は白色の強い光よりも、オレンジ系の間接照明を取り入れることで、落ち着きを保ちながら集中力をキープできます。北欧の「ヒュッゲ」に学び、空間そのものを快適に演出する意識を持てば、勉強時間は作業ではなく「心地よい習慣」へと変わります。環境が整えば、勉強の継続も自然と楽になります。

勉強から睡眠へのスムーズな切り替え方

夜の勉強は「終え方」が肝心です。ノートを閉じて机を片付け、5分のストレッチや深呼吸を挟むだけで、脳は「学習モード」から「休息モード」へスムーズに切り替わります。さらに照明を一段階落とし、画面を見ない時間を作ることで、副交感神経が優位になり、眠りが深まりやすくなります。切り替えが曖昧なまま布団に入ると、頭が冴えたまま眠りが浅くなり、翌朝の効率まで低下してしまうのです。夜の勉強は「勉強して終わり」ではなく「勉強から睡眠へ流れるルーティン」として完結させることが、継続のための最重要ポイントです。

夜勉強を効果的にする「朝勉強」とのセット活用

夜の勉強をただの延長作業にしてしまうのはもったいない。脳科学の研究によれば、就寝前に得た情報は睡眠中に記憶が整理され、翌朝のアウトプット力を大きく高めます。つまり夜と朝は「単発の学習時間」ではなく、「連続する学習プロセス」として活用するのが効果的なのです。特に資格試験や語学学習では、夜に暗記して朝に演習する流れが、効率と定着率を同時に上げてくれます。ここでは夜と朝をどう組み合わせれば最大の成果が得られるのか、その具体的な実践方法を解説します。

夜はインプット、朝はアウトプットが効率的

脳は寝ている間に短期記憶を長期記憶へと移し替える働きを持っています。そのため夜は「インプット中心の学習」に最適です。英単語や歴史用語、資格試験の専門知識などを夜に覚えておけば、睡眠を挟んで定着しやすくなります。一方で朝は脳がリフレッシュされ、思考力が高まっている時間帯。問題演習や要約、模擬試験の解答など「アウトプット中心の学習」に最適です。夜に蓄えた知識を朝に使う。このシンプルな役割分担を徹底するだけで、学習効率は飛躍的に高まります。

夜に作った疑問を、朝に解決する流れを作る

夜の学習では、理解が不十分なまま眠気に押されてしまうことがよくあります。そこでおすすめなのが「疑問を翌朝に回す仕組み」です。夜はインプットを優先し、理解しきれなかった部分や疑問点は付箋やノートに書き出しておきます。そして翌朝の集中力が高い時間に調べ直したり、演習で解決する。この流れを習慣化すれば、夜に無理をして疲弊することなく、効率的に学習を進められます。「疑問を残してもいい」と割り切ることで夜の学習が軽くなり、朝の学習は課題解決型へと進化します。

夜と朝をルーティン化すれば学習効果は倍増する

学習効果を最大化するには、「夜30分インプット+朝30分アウトプット」を毎日のルーティンとして固定するのが最も効果的です。脳は繰り返し触れる情報を重要だと認識し、記憶を強化するため、夜と朝の二段階学習は自然と復習効果を生み出します。さらにルーティン化することで「何をするか迷う時間」が消え、机に向かうハードルも下がります。資格試験、語学、ビジネススキルなど、どんな学習にも応用できる万能メソッドです。夜と朝を分断せず「1日の学習サイクル」として組み合わせる。この発想を持つだけで、勉強は確実に継続し、成果に直結します。

まとめ:夜勉強は「時間管理」と「朝の復習」で最大化できる

夜の勉強は、静かな環境と就寝前の記憶定着効果を活かせる強力な武器です。しかし、ただダラダラと続けても意味はありません。ポイントは「何時まで勉強するか」をあらかじめ決め、眠気に負ける前に切り上げること。そして翌朝に必ず復習や問題演習を行い、知識をアウトプットにつなげることです。夜はインプットで知識を仕込み、朝は頭が冴えた状態でそれを呼び出す。この二部構成こそが勉強効率を最大化する黄金ルーティンです。資格試験やスキルアップを目指すなら、「夜30分で覚え、朝30分で使う」リズムを習慣にしてください。時間を制する者だけが、学びを制します。