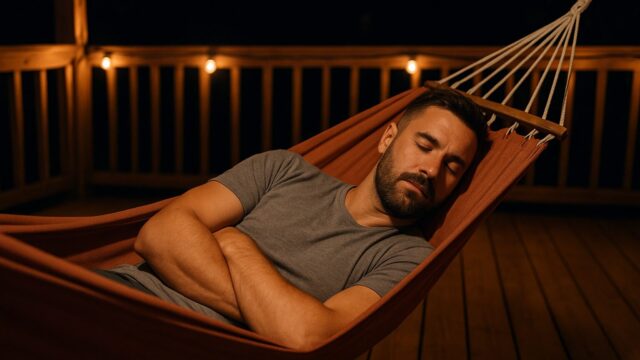

一日の仕事を終えて家に帰りついた瞬間、靴を脱いだままソファに沈み込み、気づけばスマホを握ったまま時間だけが過ぎていく――そんな夜を繰り返していませんか。疲れをそのまま放置すると、睡眠の質が下がり、翌日の集中力や判断力にも影響します。実際に研究でも「回復できない疲労は心身のパフォーマンスを確実に落とす」と指摘されており、ただ休むだけではリセットにならないのが現実です。そこで本記事では、帰宅後のわずか30分で実践できるリフレッシュ法を紹介します。凝り固まった体をゆるめるストレッチや入浴、心を切り替える呼吸法や趣味の時間、そして翌朝に疲れを残さない習慣化までを体系的に解説。読むことで、夜が「惰性で過ごす時間」から「明日を軽やかに迎えるための整える時間」へと変わるはずです。

帰宅後にリフレッシュが必要な理由

一日を走り抜けて自宅に戻ると、ようやく安心できるはずなのに「なぜか疲れが取れない」と感じた経験はありませんか。実は、仕事や通勤で蓄積したストレスは、想像以上に心身を消耗させています。放っておけば、夜の時間は「ただ横になっているだけ」で終わり、睡眠も浅くなりがちです。その結果、翌朝の目覚めが重くなり、仕事の効率や集中力まで落ちてしまうのです。だからこそ帰宅後には、意識的にリフレッシュの時間を持つ必要があります。30分であっても「疲れを流す習慣」を取り入れるだけで、翌朝の軽さは驚くほど変わります。夜をどう過ごすかが、次の日の自分を決める――それがリフレッシュを意識する最大の理由です。

仕事や通勤のストレスで心身は想像以上に疲れている

会議での緊張、納期へのプレッシャー、職場での人間関係。これに加えて、満員電車の圧迫感や渋滞のイライラ。こうしたストレスは体力以上に「心のエネルギー」を奪っていきます。本人は「まだ大丈夫」と思っていても、自律神経は乱れ、肩や腰には無意識の力が入り、脳は常に情報処理を続けています。結果、自宅に着いた瞬間にどっと疲れが出るのです。つまり、帰宅後の体と心は「表面的な元気」と裏腹に、実は相当なダメージを抱えている状態。だからこそ、家に戻ったら何もせずにだらけるのではなく、短い時間でも積極的にリフレッシュする行動が必要なのです。

疲労を持ち越すと翌日のパフォーマンスが下がる

夜に溜まった疲れを解消しないまま眠ると、翌朝は寝ても取れないだるさが残ります。これは単なる気分の問題ではなく、集中力・判断力・行動力すべてに影響します。例えば、疲れを抱えたまま仕事をすれば、普段なら10分で終わる作業に30分かかり、些細なミスも増えます。さらに疲労の慢性化は、睡眠障害や気力の低下につながり、長期的には生活リズム全体を崩す要因に。逆に言えば、帰宅後の30分をどう過ごすかで、翌日のパフォーマンスは大きく変わるのです。仕事で成果を出したい人ほど、夜のリフレッシュを「翌日の準備時間」として位置づけるべきでしょう。

リフレッシュを「意識して行う」ことの価値

多くの人が帰宅後にしてしまうのは、スマホをなんとなく眺める、テレビをだらだら見続ける、といった「無意識の休憩」です。しかしこれは、実は脳にとって新たな情報負荷であり、疲労回復にはつながりません。本当に必要なのは、意識的にスイッチを切り替える行動です。例えば、5分間のストレッチで体をほぐす、ぬるめのお風呂に浸かる、照明を落として深呼吸する。たったこれだけで、体の緊張はほどけ、脳も休息モードに切り替わります。「意識してリフレッシュする」習慣を持つことは、単なるリラックスではなく、明日の自分を整える確かな投資なのです。

身体を整える帰宅後リフレッシュ法

「疲れた」と思いながら帰宅し、そのままソファに倒れ込む。気持ちは楽になりますが、身体のだるさはむしろ翌朝まで残ってしまいます。仕事や通勤で溜まった疲労は、何もせず放置すると翌日のスタートに響きます。逆に、帰宅後のわずか30分を“身体のケア”にあてれば、翌朝は驚くほど軽やかに起きられるはずです。ここでは、自宅でできる3つのシンプルな方法――ストレッチ・入浴・温冷ケアを紹介します。どれも特別な道具は不要で、習慣化すれば「帰宅後リフレッシュ」が当たり前の時間になります。

ストレッチで凝り固まった筋肉をほぐす

長時間のデスクワークや満員電車の姿勢は、肩や首、腰をガチガチに固めてしまいます。そのまま休むと血流が滞り、疲労物質が体に残ったまま。解決策はシンプルで、帰宅してすぐに“数分のストレッチ”を取り入れることです。肩を大きく回す、腕を頭上で伸ばす、背中を反らす――どれも1分程度で済む動作ですが、筋肉が緩むと呼吸が深まり、気分まで軽くなります。ポイントは長時間やることではなく「毎晩欠かさず続ける」こと。5分のストレッチを習慣化するだけで、翌朝の目覚めやすさに違いが出てきます。

入浴で血流を促し疲れをリセットする

湯船に浸かることは、リフレッシュにおいて最も即効性のある方法です。38〜40度のぬるめのお湯に10〜15分。これだけで血流が全身をめぐり、筋肉のこわばりがゆるみます。シャワーで済ませる人も多いですが、それでは「清潔になる」だけで疲労回復は不十分。湯に浸かることで副交感神経が働き、緊張していた心まで解けていきます。さらに、アロマオイルや入浴剤を取り入れればリラックス効果が倍増。帰宅後のバスタイムを“体を清める時間”から“心身を切り替える儀式”に変えることで、翌日のコンディションが大きく変わります。

温冷ケアで肩や脚の疲れを和らげる

肩の重さや脚のむくみには、温めと冷やしを交互に行う「温冷ケア」が効果的です。例えば蒸しタオルを肩に3分当て、その後冷たいタオルで数十秒冷やす。これを2〜3回繰り返すだけで、血管の収縮と拡張が促され、疲労物質が一気に流れやすくなります。脚のむくみには足湯(42度前後で5分)と冷水シャワー(10秒)を交互に行うのもおすすめ。特別な器具は不要で、洗面器やタオルがあればすぐに試せます。帰宅後の数分を使うだけで、体の重さがスッと軽くなり、そのまま深い眠りにもつながっていくでしょう。

心を解きほぐす帰宅後のリフレッシュ習慣

肉体の疲れと同じように、心も一日の中でじわじわと摩耗していきます。職場での緊張や通勤のストレスが積み重なると、帰宅しても気分が張り詰めたまま。結果として「寝つけない」「休日まで疲れが抜けない」といった悪循環を招きます。そこで重要になるのが、帰宅後に意識して心をリフレッシュさせる習慣です。わずか30分あれば十分。呼吸法や瞑想、環境の切り替え、趣味への没頭といった方法を取り入れるだけで、頭の中の重りが外れ、翌日に向けて軽やかに気持ちを整えることができます。

呼吸法や軽い瞑想で緊張をほどく

「帰宅しても頭の中が仕事モードのまま」という人は多いでしょう。そんなとき効果的なのが、意識的な呼吸のコントロールです。浅い呼吸を繰り返すと体はずっと戦闘態勢のまま。そこで帰宅後に数分間だけ腹式呼吸を行うと、心拍が落ち着き、気持ちに余白が生まれます。おすすめは「4-7-8呼吸法」。4秒吸って、7秒止め、8秒かけて吐くリズムを繰り返すと、不思議と肩の力が抜けていきます。さらに椅子に腰かけ、雑念が浮かんだら「呼吸に戻る」と意識を向け直す簡単な瞑想を加えれば効果は倍増。数分で「帰宅後のリフレッシュ」を実感でき、夜の時間を落ち着いたものに変えられます。

音楽やアロマで自宅をリラックス空間に変える

帰宅した瞬間、部屋の雰囲気が職場の延長のように感じると、心は休まりません。そこで活用したいのが音楽と香りです。例えば帰宅後すぐに決まったプレイリストを流すと、脳が「仕事は終わった」と自動的に切り替えやすくなります。クラシックやジャズもいいですが、雨音や小川のせせらぎといった自然音はより深い安心感を与えてくれます。さらにアロマを加えると効果的。ラベンダーの香りは緊張をほどき、ベルガモットは気持ちを前向きに整えます。大事なのは「自分だけの帰宅後リフレッシュの合図」を作ること。空間を少し変えるだけで、同じ部屋が癒しの場所へと変貌します。

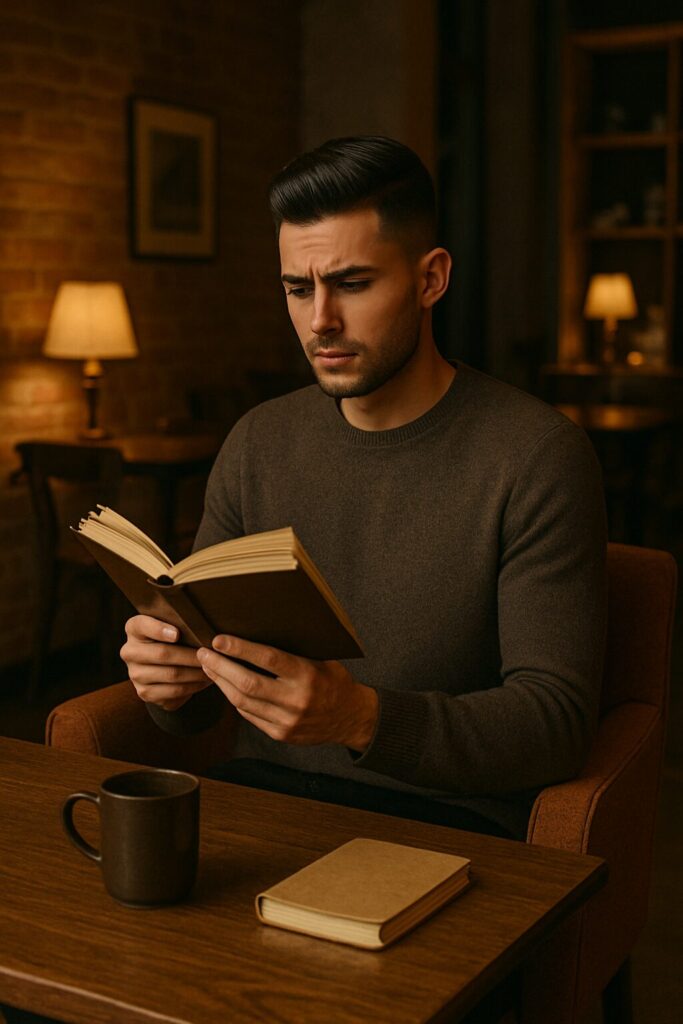

趣味や軽い創作活動で気持ちを切り替える

ただ横になるだけでは、心の疲れは抜けません。むしろ情報を受け取り続けるテレビやSNSは、脳にとっては休息どころか追加の負担になることもあります。そこで効果を発揮するのが「能動的に楽しむ時間」です。帰宅後の30分、ギターをつま弾く、本に短い感想を書き出す、スケッチブックに気ままな線を走らせる――これだけで頭の中の重りが外れます。ポイントは「完成度を求めないこと」。上手くやろうとせず、純粋に楽しむために手を動かすことが、心のリフレッシュにつながります。仕事で凝り固まった気持ちを遊び心で解放することで、翌朝には自然と前向きなエネルギーが湧いてくるでしょう。

栄養と睡眠につながるリフレッシュケア

一日の疲れを確実にリセットするには、体をほぐすだけでは足りません。帰宅後の時間をどう使うかで、翌日のエネルギー量が大きく変わります。そのカギとなるのが「栄養補給」と「睡眠の質」です。食べ方や飲み方を誤れば、せっかくの休息が逆効果になりかねません。逆に、ほんの少しの工夫で翌朝の目覚めは驚くほど軽くなります。ここでは、短時間でできる栄養補給の工夫、カフェインやアルコールとの賢い付き合い方、そして眠りを深くする夜の習慣について解説します。

軽めの栄養補給で疲労回復をサポートする

帰宅後の空腹は、体がエネルギーを求めているサインです。しかし、夜遅くにボリュームのある食事をとると、胃腸に負担がかかり、睡眠の回復力を下げてしまいます。おすすめは「消化にやさしく、必要な栄養を効率よく摂れる軽食」。バナナやキウイなどの果物は素早くエネルギーに変わり、ヨーグルト+ナッツは腸を整えながらミネラルを補えます。ゆで卵や豆腐などのタンパク質は、筋肉の修復を助けるうえに腹持ちも良い。大切なのは「満腹にする食事」ではなく「体を回復させる燃料を補う食事」を意識することです。この小さな調整が、翌朝の軽快さに直結します。

カフェイン・アルコールとの付き合い方を工夫する

コーヒーやお酒は、仕事終わりの楽しみでもあります。しかし飲み方を誤れば、せっかくのリフレッシュが台無しになることも。カフェインは摂取から数時間は脳を覚醒させるため、夕方以降のコーヒーは眠気を遠ざけます。アルコールは入眠を早める効果はあるものの、深い眠りを妨げるため「眠ったはずなのに疲れが抜けない」という原因になります。解決策はシンプルです。コーヒーは午後の早い時間までに切り上げ、夜はハーブティーなどに切り替える。お酒は「量より質」と割り切り、少量をゆっくり楽しむ程度に留める。楽しみを奪うのではなく、メリハリをつけてコントロールすることが、本当のリフレッシュにつながります。

睡眠の質を高めるための夜の過ごし方

疲労回復の決め手は、やはり「深い眠り」にあります。しかし布団に入っても眠れない、夜中に何度も目が覚める――そんな悩みは、夜の習慣が大きく影響しています。明るい照明やスマホのブルーライトは脳を刺激し続け、眠りを妨げます。逆に、帰宅後に照明を暖色系に変え、寝る1時間前にはスマホから離れるだけで、自然と眠気は訪れます。さらに、就寝前の軽いストレッチや深呼吸で副交感神経を優位にすると、深い眠りが得やすくなります。眠りは「明日の活力を生む最大のリフレッシュ」。夜の過ごし方を意識するかどうかで、翌日のパフォーマンスに大きな差が出るのです。

翌日に疲れを持ち越さないための習慣化

多くの人は「疲れをとりたい」と思いつつ、帰宅後にスマホやテレビに吸い寄せられ、気づけば寝る時間が遅くなる経験をしています。こうして休養の機会を逃せば、翌朝の体は重く、仕事の集中力も落ちる。そこで必要なのが「習慣化」です。夜のリフレッシュを意思の力ではなく「無意識にやってしまう行動」に変えることで、毎晩の疲労回復が安定し、翌朝のエネルギーを確実に残せます。ここでは、30分のリフレッシュを固定化する方法、帰宅後の行動をシンプルにパターン化する方法、そして翌日に力を残すための自己管理について解説します。

30分ルーティンとして「リフレッシュ時間」を固定する

リフレッシュを後回しにしてしまうのは、「やるかどうか」をその都度判断しているからです。疲れた夜に意思の力に頼るのは無理があります。そこで有効なのが「毎日同じタイミングで30分だけ自分を整える」と決めてしまうこと。例えば「帰宅して着替えたらストレッチとシャワー」「夕食後すぐに音楽を聴きながら深呼吸」など、生活動線に組み込むのがポイントです。最初は意識してやる必要がありますが、続けるうちに「やらないと落ち着かない」状態へと変わります。これこそが習慣化の力であり、気づけば翌朝に疲労を残さない体が出来上がっていくのです。

帰宅後の行動をシンプルにパターン化する

一日の終わりは判断力が鈍り、考えるだけでエネルギーを消耗します。だからこそ「何をやるか考えない」仕組みが必要です。帰宅後の流れを「靴を脱ぐ → 着替える → 水を一杯飲む → ストレッチ → 入浴 → 軽食 → リラックスタイム」と固定してしまえば、迷わず体を休められます。逆に「今日は何をしようかな」と考えるたびに、気づけばダラダラとスマホを触り、リフレッシュの機会を逃してしまう。選択肢を減らし、同じ流れを繰り返すことこそが、翌日に疲れを残さない一番の秘訣です。

翌朝にエネルギーを残すための自己管理

夜の習慣をデザインする際、基準は「今の快楽」ではなく「明日の自分のために」置くべきです。もう一杯飲みたい、もう少しスマホを見たい――その小さな妥協が、翌朝の体の重さや頭の鈍さにつながります。だからこそ、自分でルールを設定することが必要です。例えば「23時には必ずベッドに入る」「平日のアルコールは一杯まで」など、明確なラインを設けること。これは単なる制限ではなく、自分のパフォーマンスを守るための投資です。夜を律する姿勢は、翌日に最高のスタートを切るための自己管理です。

まとめ

帰宅後のリフレッシュは、その日の疲れを和らげるだけでなく、翌朝の自分を軽くする“仕込み”でもあります。通勤で凝り固まった体をストレッチでほぐし、入浴で血流を巡らせる。それだけで頭の重さがすっと抜け、呼吸も深くなります。さらに音楽やアロマで気分を切り替えれば、仕事モードの緊張を自宅に持ち込まずに済むでしょう。そして、軽い栄養補給や睡眠の準備を組み合わせることで、体の回復力は確実に高まります。ポイントは、これらを毎晩30分のルーティンとして習慣化すること。考えなくても自然に体と心を整えられるようになれば、疲れを翌日に残さず、朝を軽やかにスタートできます。今日から一つでも取り入れることが、未来の自分への最高のエールになるはずです。